Text by 二宮寿朗

裏から、陰からサポートする多くのスタッフがいる。まもなく30周年のメモリアルイヤーを迎えるクラブにおいて、20年以上にわたって支えている〝ベテラン〟たち。そのなかから2人に登場していただく。後編は管理サポート本部 総務・人事部次長の佐伯満。横浜フリューゲルス出身で「消滅」にも立ち会い、合併後は運営、カンパニーセクレタリー(秘書)、総務・人事でその辣腕をふるってきた彼のストーリーを描く。

佐伯満は今もあの衝撃を忘れない。

1998年10月29日早朝だった。いつものように起きて何気にテレビをつけると、横浜フリューゲルスが横浜マリノスに吸収合併されるというニュースが目に飛び込んできた。

頭が真っ白になった。急いで会社に向かうしかなかった。

そんなの嘘でしょ。そんなわけないでしょ。

「その日に会社で発表ごとがあるとは聞いていました。ただ(出資会社の)佐藤工業の撤退のことだと思っていたので、吸収合併だと言われても信じられなかったんです」

現実だと知ると愕然とした。プロパーとしてJ開幕年の1993年に入社してから5年、まさか情熱を注いできたクラブが消滅するとは夢にも思わなかった。

(横浜フリューゲルスに所属していたセレソン経験者のジーニョと)

フリューゲルスとの縁は、大学時代にさかのぼる。スポーツ業界への就職を希望して、アルバイトしていたサッカーグッズ販売会社の社長から紹介されたのがフリューゲルスの運営会社であった「全日空スポーツ株式会社」であった。

「会社概要を読んだら夏は沖縄・万座ビーチのイベント、冬は北海道でスキーのツアーデスク、そして小さくサッカーのことが書いてありました。大学のころはスキーブームで僕もスキーをやっていたので、願ったり叶ったりの仕事だな、と。サッカーのことは想定していなかった。そうしたら内定をもらって、会社から〝年が明けたら寮に入ってサッカークラブのマネージャーをして欲しい〟と言われたんです」

グッズ販売のアルバイトをやっていたとはいえ、サッカーの競技経験もない。それなのに立ち上がったばかりのフリューゲルスのサテライトチームで現場マネージャーを命じられた。ドリンクの用意、ボール拾いから始めたという。入寮前に様子を見に初めてグランドに行ったとき、自主トレしている選手を見ていたサングラスを掛けてポケットに手を突っ込んでいるコワモテの人に挨拶したら、それがトップチームを率いる加茂周監督だった。

ヤル気に満ちている感じは、外から見てもまったくない。沖縄キャンプでは年長のマネージャーから倉庫に呼び出された。

「ここにいたくないなら荷物まとめて横浜に帰れよ」

カチンと来た。絶対に見返してやると逆にスイッチが入った。

曲がりなりにもマネージャー業に向き合い、精いっぱいやろうとした。その姿勢を認めてもらえたのか、次第に選手、スタッフとも仲良くなっていく。寮長になって、若い選手たちの面倒も見た。1995年に滝川二高から入団してきた波戸康広もその一人だ。

「アイツには車をいじられたり、いろいろとありましたよ。でも人懐っこくて、何だかんだと仲良くしていました。波戸だけじゃなくて、みんなといい関係でしたよ。アットホームでファミリーな雰囲気がありましたから。そういう雰囲気を監督、コーチがつくってくれていましたね」

(1995シーズン春季キャンプ。当時、新人選手だった波戸。右奥が佐伯)

入社3年目の1995年夏、佐伯はチームを離れて運営担当に回ることになる。マネージャー業とは丸っきり違うこの業務にやり甲斐を感じていくことになる。

「サテライトの試合だけで興行が成り立つ時代でした。譲渡試合といって鳥取や福島のいわきなどで地方のサッカー協会さんと協力して興行を開催する。チケットを売るために選手のサッカー教室をやろうとか、何かつくって配ろうとか、自分たちで考えて手づくりでやれたので仕事としては凄く面白かった」

まさに仕事が充実していた20代後半に、寝耳に水の吸収合併が起こったのだ。

「会社側の立場で振る舞うように」と言われていたが、納得がいかなかった。選手と一緒になって駅前でクラブ存続を願うビラも配った。

「最初は〝アイツ何やってんだ〟と会社の人から言われましたけど、最終的には〝やりたいようにやらせてやれ〟という感じになっていきました」

フリューゲルス最後の大会となった1998年度の天皇杯で優勝を遂げる。国立競技場で見届けた佐伯は選手たちの頑張りをうれしく、誇らしく思いつつも、こみ上げてくるどうしようもない寂しさに包まれていた。

(第78回天皇杯 優勝集合写真の後方に佐伯も写っている)

選手たち全員の移籍先が決まり、プロパー以外の社員たちは元の所属先に戻った。佐伯は合併先のマリノスから声が掛かっていた。当初は「ライバルチームに行かねえよ」との気持ちから突っ張っていたが、熱心に誘ってくれた人の「フリューゲルスのためにも来い」という一言が決め手になった。合併して横浜F・マリノスとなるのだから、選手のみならず、社員もこのプロジェクトに入ってこないと意味がないのだ、と。

横浜マリノス株式会社に入社してからは、希望していた運営の仕事を託された。ガムシャラにやった。意地もあった。

だがこれまでも運営の仕事に携わっており、フリューゲルス出身であることはサポーターも分かっている。敵視されて「Fは要らない!」と罵られたこともあった。悔しいかな、自分が帰る場所はもうない。いや、このF・マリノスがその場所になったのだ。歯を食いしばって、仕事をやっていくしかなかった。ここで認められるしかなかった。

その翌年、チームはオズワルド アルディレス監督のもとでファーストステージ優勝を果たす。佐伯は涙したという。

「フリューゲルスから5人の選手が入っても、すぐに融合というのは難しかった。しかし、その翌年にステージ優勝できました。ようやく一つになったような気がしました。だからチャンピオンシップで鹿島に負けたのは相当悔しかったですけどね」

一つになる。

それは社員の自分にも当てはまった。一員になれた気がした。

(2000 Jリーグ ファーストステージ優勝)

2002年からは運営を離れて経営管理室に籍を置き、当時の社長である左伴繁雄のもとでカンパニーセクレタリーなる役職を授かった。「社長の手足となって動く業務」だという。

他クラブがどんな施策を打っているのか、その調査を行なうのも業務の一つ。インターネットがそこまで普及していない時代だけに足で情報を稼いでいくしかない。アウェイゲームでは1人、スタジアムを回ってイベントやグルメなどデジカメで写真を撮っては報告書を作成している。

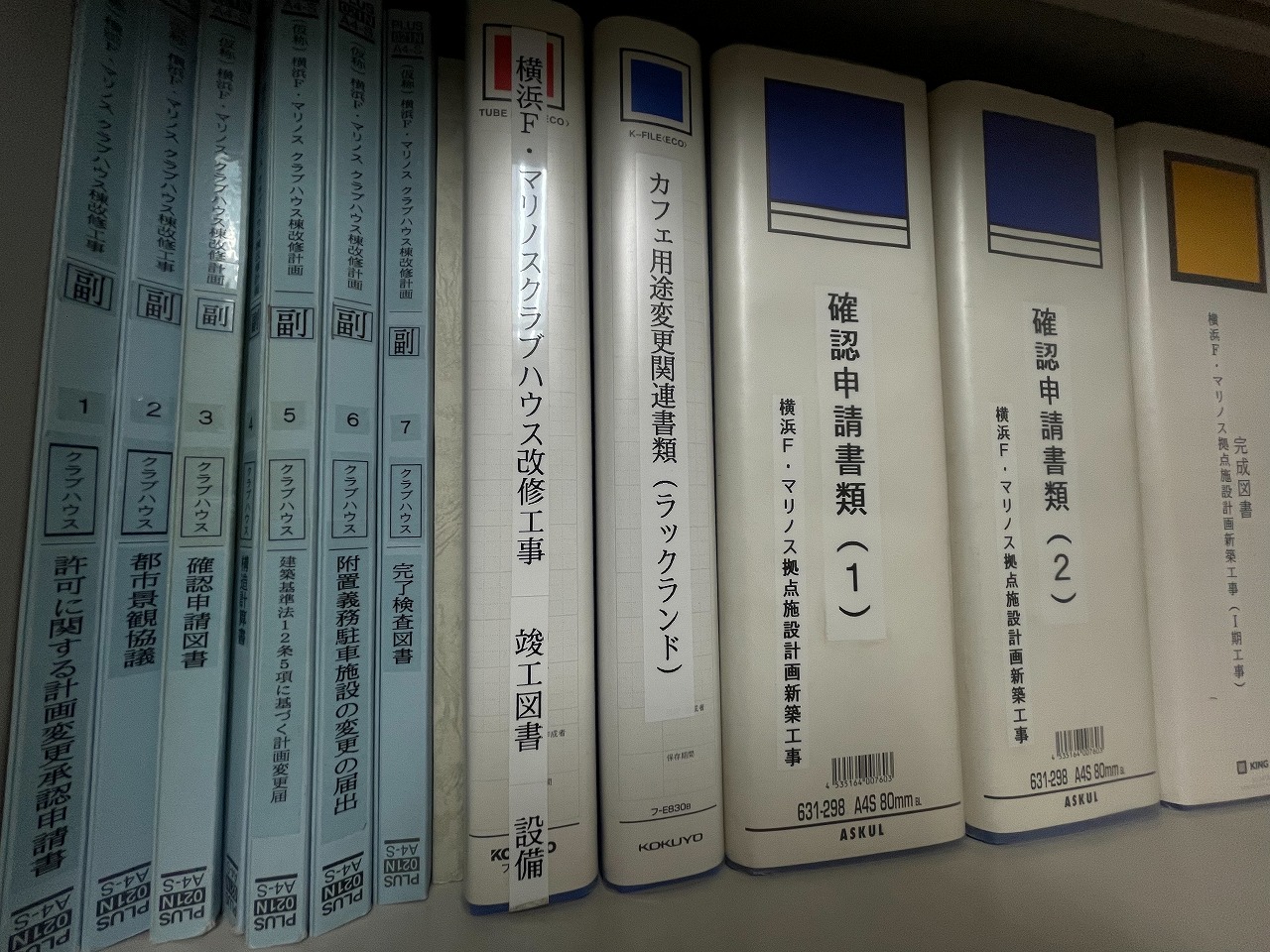

(佐伯が足で稼いだ当時の資料。現在も社内で保管されている)

2年ほどこなしてから、今度はみなとみらいに誕生する「マリノスタウン」の担当を任される。業者と細かいところを詰めていくかじ取り役を担い、完成に尽力している。

総務の仕事は、幅広い。表にはあまり出ていかないが、まさに縁の下の力持ちでなければならない。

試合の公式記録は2003年以来、彼がずっと担当しているのをご存知だろうか。

「当時、記録員を手配するのは運営の仕事でした。自分が運営の時代に、記録作業を任せていた人がいたんですけど、試合に来られなくなってしまいました。そこで、自分が運営担当を外れてからは、じゃあ俺がやるしかないなって。そのときは総務になっていましたけど、試合の日に特に担当もありませんでしたから」

観察力がなければできない仕事であり、すぐにやれるものではない。ある程度の慣れも必要だ。「総務だから」と断ってもいいのに、そうしない。この人は結局、サッカーの仕事に携わることが好きなのだ。公式記録にも彼なりのこだわりがある。

「得点経過は唯一、表現できるところなので限られたコマ数のなか、一目見て得点シーンが目に浮かべばいいなと思っています。ゴールを大きく外れたボールを、これをシュートとみなすかどうか悩んだりもします。ゲームの公式記録はとても大切なもの。あのとき暑かったなとか、いっぱい得点が入ったなとか、その記録一枚で試合のことを思い出してもらえればうれしいですよね」

(2019シーズン 優勝決定戦の公式記録には、もちろん「記録員 佐伯満」が)

仕事は与えられるものではないのだと、彼を見ていればつくづくそう思う。

2011年限りで引退した波戸がクラブのアンバサダーに就任すると、所属を引き受けたのが佐伯のいる総務。他クラブでもこのアンバサダー職は当時珍しく、何をやっていけばいいのか手探りだった。

波戸はフリューゲルス出身で、F・マリノスでは7シーズン半を過ごした。両方のクラブを知る彼がアンバサダーになった意義は大きかった。だからこそ佐伯も自分の立場からできる限りバックアップしようとしたのかもしれない。

社会人としての常識を教え込むことから始めた。挨拶の仕方から、パソコンまで。「パワーポイントを使って提案書をつくれるくらいになるように」とハードルを上げると、波戸もパソコン教室に通うことになる。

「ホームゲーム運営に着用するスタッフパスにしてもそうです。写真も貼らず、首から下げずじゃダメ。ちゃんと顔写真貼って首に掛けなさいとかそういうことまで言いました」

その甲斐あって、波戸はアンバサダーとしてクラブの認知活動にも大きく貢献していくことになる。

佐伯が今考えているのは総務・人事という会社の土台を築いて、後輩たちにバトンを渡していくことだ。

「一般企業並みに総務・人事部をしっかりさせたい。やっぱり組織の根幹になると思いますから。今、52歳なので、地慣らしをして若い人たちにつないでいくことを考えていかなければならないと思っています」

クラブは来年、30周年を迎える。

フリューゲルスのようにクラブが消滅してしまうことは、二度とあってはならない。当事者だからこそ、その思いは誰よりも強い。

「あんなこと絶対に繰り返しちゃいけない。実際、あれからサッカーを観なくなった人だっています。そうした人を生んではいけない。そのためにも、このクラブには常に一番であってほしいと思っています」

融合を経て永劫へ。

そのために喜んで縁の下の力持ちであり続ける。

(終わり)

シェア

シェア

ポスト

ポスト

LINEで送る

LINEで送る