Text by 二宮寿朗

突然の辞任劇ではあった。

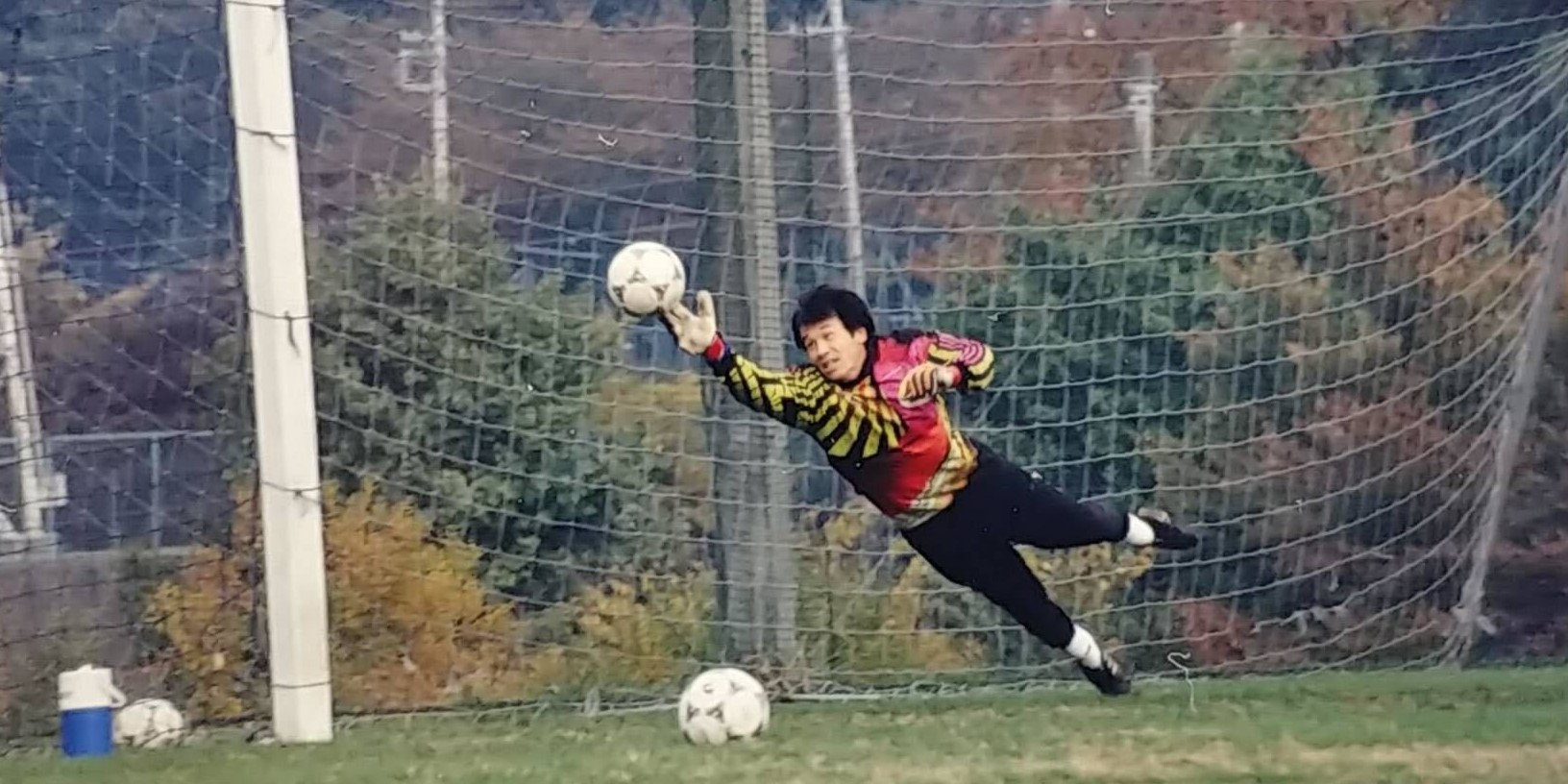

2025年5月30日付をもって松永成立GKコーチの退任が発表された。日産自動車サッカー部の黄金期を築いた一人であり、人々の記憶に深く刻まれるあの5・15Jリーグ開幕戦を、日本代表としてあの〝ドーハの悲劇〟を経験した横浜F・マリノスのレジェンド。現役引退後は2007年にGKコーチとして復帰を果たし、理論的かつ情熱的なコーチングによって榎本哲也、飯倉大樹、朴一圭ら守護神を育て上げてきた。そして19年目のシーズン、春が過ぎるとともに彼はその任から離れる決断を下した。

辞任ではあるが、クラブを離れるわけではない。今も定期的に新横浜のオフィスを訪れ、レクチャーを受けている。育成、ホームタウンなどいろいろと候補は挙がるが、正式な役職が決まるには至っていない。

現場を去ってからはクラブハウスも、スタジアムも一切訪れていない。あれから4カ月が過ぎたものの、コーチ業のない日々は自分の体内にいまだに違和感が走るという。

苦笑いを解いても、頬に刻まれた深いしわがそれを消さないでいる。

「GKを指導するというのが、自分の人生のなかで最大の楽しみだったんだなって、あらためて気づかされています。それは家族にも言われたし、自分としてもそりゃキツいですよ。辞めてから分かるものっていうのも当然あるので。でも、自分から辞めたこと自体、ネガティブに考えていないことも本当です」

最大のやり甲斐を自ら放棄してまで、かつ、なぜ任期の途中で辞めなければならなかったのか。スタッフや選手にもその本意を明かさないまま、チームを去っていった。

そうした経緯もあり、松永がチームを離れることが波紋を広げてしまったのも事実である。

「(自分が話すことで)結果的にいろんな方に少なからず迷惑を掛けることにもなりかねない。絶対にそれはしたくなかった。ただ時間も経ったので、今回話せるところはなるべく話します。まず経緯から言うと、辞めたいという意向をチーム統括本部に伝えて、何回か話を重ねていくうちに(任から)外れることを了承してもらいました。

一つ言えるのはスティーブ(ホーランド)が契約解除になって、2シーズン連続で監督が交代する事態となりました。あくまで僕のなかでの話として、クラブの責任、フロントの責任どうのこうのって言うより、低迷する成績になってしまっているのはコーチングスタッフの最年長者としても、責任を感じました。スティーブで行くことは契約更新時に言われているし、納得してサインしているわけですから。彼は監督経験がないにしてもチェルシー、イングランド代表などでコーチとしてあれだけやっている。その経験値は凄いので、もっと密にやっていけばという期待感が僕にもあった。(辞めた要因の)すべてではないとしても、(監督交代が)その一つであったのは間違いありません。もちろん現場放棄と言われたら仕方ないし、そういう見方があるのも当然だと認識しています」

苦渋の決断だったことは否めない。指揮官が低迷の責任を取るのはサッカー界の常識ではあるが、ホーランドのチームづくりの一端を、強い決意を持って担おうとしていたことは言葉の節々からうかがえる。

「昨シーズンは失点数が60を超えていたのに、よく残留争いしなかったなという思いが正直あります。失点数をまず減らそうと考えるのは正論だと思うし、スティーブの言葉は目新しいことがあまりなかったにせよ当たり前のことを当たり前にやっていこうよっていうスタンスでした。もうスティーブは辞めていたけれど、サウジアラビアで行われたアルナスルとのACLエリート準々決勝(4月27日)でもチームとしてやってきた守備のコンセプトを徹底しきれていなかったことが(準々決勝敗退という)形になって出たという認識なんです」

昨年決勝まで進み、あと一歩だったACL制覇は、今年も叶わなかった。クリスティアーノ ロナウド、サディオ マネらスターを擁するアルナスルに1-4と完敗に終わったことは松永の心に大きな影を残した。

松永は現役時代に日産自動車、横浜マリノスとアジアカップウィナーズ2連覇を果たしている。2007年に横浜F・マリノスに復帰して以来、Jリーグのタイトルとともにアジアのタイトルを本気で目指してきた。

「昨年、UAEに行って(ACL決勝第2戦で)アルアインに1-5で敗れました。アウェイの雰囲気にのまれてしまって、僕自身試合の後はかなり落ち込みました。帰国してから正直練習にも行きたくなかったし、サッカーボールすら見たくない。誰のせいでもないんだけど、ここまでやっても勝てないんだって。何日間かはそういう状態でした。でも翌年も(出場できる)権利があったので、60歳を超えている自分にとっては年齢的にもラストチャンスになるかなとは思っていました。今回アルナスルに負けて、今始まっている秋からのACLエリートにも出られないので、大きなモチベーションが目の前からフッと消えてしまったことも(辞任の)小さくない要因にはなりました」

松永辞任の発表はACLエリート敗退から1カ月後のこと。辞任に至る理由はいくつかあったにせよ、萎んでいくモチベーションの灯をどうすることもできなかった。コーチ業にすべてを注ぎ込むにはエネルギーが要る。それが生まれてこなければ、いくら大好きな仕事であっても続けていくことは難しいと思えた。

松永にとってGKコーチは、「仕事」ではなかった。研究対象とずっと向き合っているという感覚に近い。

「だって家に帰って食事をしていても、お酒を飲んでいても、結局はGKのことが頭に浮かぶ。でも全然苦じゃないんです(笑)。これでメシを食っているというより、メシ食わせてもらっていいのかなっていう感じですよ。60歳過ぎでも、好きなことをやってサラリーもらえるわけなんで恵まれていますよ。

長いことやってはいますが、自分なんてまだまだ。選手に成長しろと言っているなら、いくつになろうが自分が成長しなきゃいけない。だから周りの若いコーチングスタッフ、メディカルスタッフ、サポートスタッフからも学べるものはないかってずっと探していましたよ。もしできなくなったら、それこそ辞めどきでしょうね。だからスティーブからも世界に近づけるヒントを得たかったというのはありました」

2000年に現役を引退して翌年から京都パープルサンガ(現京都サンガF.C.)のGKコーチに就任してから四半世紀のときが過ぎた。まだGKの練習法が明確に体系化されていないなか、松永はサッカーの教則本から体の使い方まで多くの書籍をもとに、独自のものを築き上げていく。チーム内外で評価を高めていき、日産OBの早野宏史が監督に復帰するタイミングで松永も呼ばれた。サンガへの恩を感じていただけに迷いに迷ったが、「シゲさんがコーチとして羽ばたいてもらえれば」と快く背中を押してくれたという。

松永はサンガ時代の練習メニューをすべて書き留めていた。チームに合流する前にはやるべきメニューを抜粋しておき、キャンプ、プレシーズンと開幕前までのメニューをおおよそ決めていたほどの徹底ぶり。古巣の復権に、力がみなぎった。

選手から質問が来れば、すべて答えられるように準備をした。シュートストップ、ポジショニング、クロス対応など、一つひとつ試合で起こり得るシチュエーションを想定しながらトレーニングに落とし込んだ。アップとて、毎日何かしらバリエーションを変えて選手たちの向上心を刺激する。居残り練習はとことん、最後まで付き合う。軸になる榎本哲、飯倉を1試合における平均失点数を表す「防御率」でリーグのトップクラスを誇るまで成長させた。

リーグタイトルに手が届かないもどかしさがずっと続いていた。そんな折に出会ったのが、元オーストラリア代表監督のアンジェ ポステコグルーであった。3歳年下の指揮官との出会いがまさかこんなに大きなものになるとは思いもしなかった。

ハイライン&ハイプレスの新戦術を実践すべく、GKに求められる役割が増えた。ハイラインの裏にある広大なスペースをカバーし、ビルドアップでも高い位置を取って重要な役割を果たさなければならなかった。

「アンジェは何より曖昧な答えを嫌うので、たとえば試合を夜9時に終えて深夜に自宅に戻ってもそこから試合の映像を必ずチェックしてGKのこういう判断でこういうプレーになったということを頭のなかで整理したうえで、アンジェから何を聞かれてもいいようにしておきます。徹夜になってしまったときもありましたよ。彼の質問に対してすべて答えられるように準備しておけば、自分の頭も整理できるし、トレーニングのアイデアも浮かぶ。すると必然的にコーチングの質も上がっていく。大変な作業ではあるんだけど、それはアンジェもほかのスタッフも一緒。それくらいきっちり仕事をやりたい人なんだって思うと、リスペクトする気持ちが強くなっていきましたね」

ポステコグルーは大の負けず嫌い。負けた日の翌日はすこぶる機嫌が悪かったそうだ。もう時効とばかりに衝突したエピソードをこう明かしてくれた。

「アンジェがいつだったかのスタッフミーティングで『俺がこんだけ落ち込んでいるのに、どうしてお前たちはそうじゃないんだ』と言ってきたんで、僕もカチンときて『あんただけじゃない。俺たちだって悔しい。どうして自分だけが悔しいと思っているんだ』と言い返したことがあったんです。でもアンジェはそういうことがあっても持ち越さない。自分も言いたいことがあったら直接1対1で伝えるようにしました。彼は人の話もちゃんと聞いてくれるし、その答えもくれる。しっかりとした信頼関係は築けていたと思います」

本気と本気のぶつかり合い。それが心地良くもあり、チームが強くなっていく感触を持つこともできた。

守備時のセットプレーも担当となり、初心者に近かったPCでの編集作業も周りのスタッフに助けられながらオーガナイズを作成していく。数をこなしていくことで随分とうまくなり、GKのトレーニングにおいても図解入りのメニューをPCに記録させて活用するまでになった。

「たとえばハイラインでの(GKの)守備がもうちょっと位置を高く取れるのに、まだ低いなと感じたら高くするためのメニューを考えなきゃいけない。シュートストップについても、面のつくり方はどうなのか、手の位置はどうなのか、倒れ方はどうなのか、その一つひとつに対して(メニューを)つくらなきゃいけない」

PCに記録する前の時代はノートに書き込み、段ボールで何箱もいっぱいになるほど。だが考案したメニューのうち半分から3分の2は、実施できていないというから、あまりに莫大な量だったことがうかがえる。

松永が言葉を続ける。

「練習でやったことがどうやって試合に出るか。試合が終わった瞬間から、選手とコミュニケーションを取って、どうしてこうなった、ならばどうすればいいかをその日から考えます。メニューが頭に浮かんだら家に帰ってノートに書き込んで、パソコンに打ち込む。もうその繰り返しですよ。試合までの1週間では到底まかなえないくらいのものがあるなかで、ピックアップして選手たちにやってもらうんです」

思いがついに実る。2019年のJ1制覇では歓喜の日産スタジアムで男泣きした。次はアジア制覇という思いを抱いて、一心不乱にコーチ業にのめり込んだ。2022年にも再度、ケビン マスカットのもとでリーグ優勝をつかみ取った。

だがアジアの頂点には届かなかった。妥協しない人だからこそ、自分なりにケジメをつけたということなのかもしれない。

長きにわたってF・マリノスに関わってきたからこそ、このチームに求められていることも分かっている。

「アンジェの時代の映像を見たときに、当時のメンバーに合った最適化の戦術だったと思ったし、強かったなとあらためて感じましたよ。でもやっぱり過去は過去なんです。僕はGKコーチとして1日1日、アップデートしていきたかったし、それはチームだって同じ。ただ単に積み上げるだけじゃダメで、質を上げて、レベルを上げていかないと頂点には立てませんから。それが日産時代から受け継がれているものだと思うんです」

スタッフとして一緒に戦ってきた大島秀夫が監督となり、チームは残留に向けた戦いを続けている。松永は試合を必ずライブでチェックしており、残留を願いながら静かに見守っている。そして横浜F・マリノスの発展に向けて、自分がどのような役割を担えることができるかを模索する日々を続けている。

現場にいない違和感が消えるまでに、まだ時間を要するかもしれない。それだけ長く「至福のとき」を過ごしてきた証左であり、それはまた松永成立の新たなアップデートが始まる「雌伏のとき」でもある。

シェア

シェア

ポスト

ポスト

LINEで送る

LINEで送る